читайте также

Рынок жилья Израиля ждёт перезагрузка в 2026

Рынок жилья Израиля ждёт перезагрузка в 2026

Инвестиции в недвижимость Юго-Восточной Европы снизились в 2025 году

Инвестиции в недвижимость Юго-Восточной Европы снизились в 2025 году

Азия становится центром глобального роста авиации

Азия становится центром глобального роста авиации

Пальма стала самым дорогим городом Испании

Пальма стала самым дорогим городом Испании

Green Key ужесточает стандарты устойчивости в 2026

Green Key ужесточает стандарты устойчивости в 2026

Молодые европейцы выбирают аренду вместо покупки

Молодые европейцы выбирают аренду вместо покупки

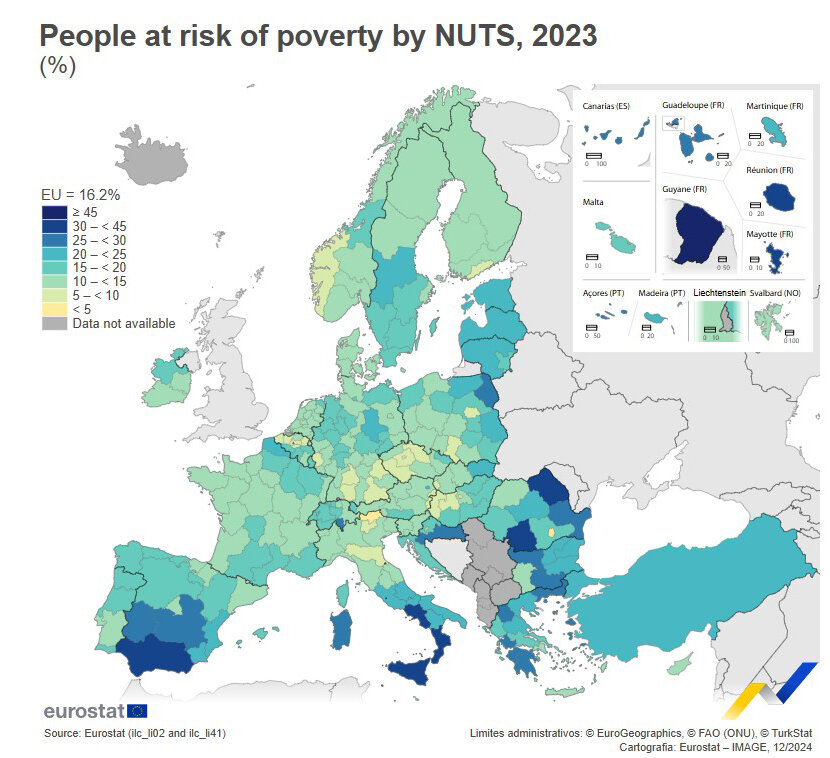

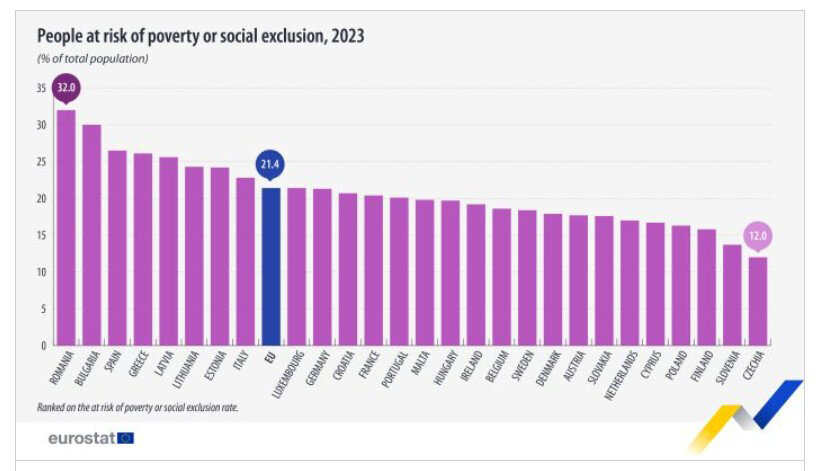

Риск бедности в ЕС: где живется труднее всего

Фото: Рickpik.com

Eurostat сообщает, что в 2023 году в зоне риска бедности находились 16,2% населения Европейского союза – это около 71,7 миллиона человек. Исследование охватило 240 регионов ЕС и позволило выявить серьезные различия в доходах и уровне жизни между странами и даже внутри отдельных государств.

В качестве критерия использовался относительный показатель: человек считается находящимся в зоне риска бедности, если его располагаемый эквивалентный доход ниже 60% медианного по стране. Таким образом, речь идет не о бедности в базовом, физиологическом смысле, а о социальной уязвимости в сравнении с основным населением конкретной страны.

Согласно данным Eurostat, в 10 регионах ЕС доля населения, находящегося в зоне риска бедности, превысила 30%. Лидером антирейтинга стала Французская Гвиана (53%), входящая в состав заморских территорий Франции. На втором месте – Калабрия на юге Италии с показателем 40,6%, за ней следует Сицилия с 38%. В этих регионах традиционно наблюдается высокая безработица, отток трудоспособного населения и ограниченный доступ к качественным услугам социальной сферы.

Высокие показатели риска бедности отмечены в регионах Мелилья (33,9%) и Сеута (33,6%) – это два испанских анклава на севере Африки. Также в топ-10 вошли два регионе Болгарии: Северо-Западный (33,1%) и Северо-Центральный (32,1%), что указывает на устойчивый экономический разрыв между столичными локациям и периферией. Восточная Македония и Фракия в Греции (31,4%) дополняет этот перечень.

На противоположном полюсе находятся регионы с минимальным уровнем риска бедности. Самый низкий показатель – всего 2,1% – зафиксирован в румынском регионе Бухарест-Илфов, куда входит столица страны и ее пригород. Также благополучными оказались автономная провинция Больцано/Бозен в Италии (3,1%) и Восточная Фландрия в Бельгии (5,4%). В этих регионах сочетание высокой занятости, диверсифицированной экономики и развитой инфраструктуры обеспечивает более стабильные доходы населения.

Всего в 26 регионах доля населения, живущего за чертой риска бедности, составила менее 10%. Это свидетельствует о высоком уровне равенства доходов и социальной политики, ориентированной на перераспределение ресурсов. Такие локации сосредоточены преимущественно в Австрии, Словении, Финляндии, Чехии и Швеции.

Если рассматривать более широкий показатель – не только уровень дохода, но и материальные лишения или трудовую неактивность, то таких людей еще больше: в 2023 году в зоне риска бедности или социальной изоляции находилось 94,6 млн человек (21,4%).

По данным исследования, наиболее уязвимыми категориями оказались женщины (22,4% против 20,3% у мужчин), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (26,1%), люди с низким уровнем образования (34,5%) и безработные (66,3%). В разрезе стран самые высокие показатели зафиксированы в Румынии (32%), Болгарии (30%), Испании (27%) и Греции (26%). Самые низкие – в Чехии (12%), Словении (14%), Финляндии и Польше (по 16%). Эти цифры подчеркивают, что проблема бедности в ЕС имеет комплексный характер и требует межсекторального подхода.

Отдельное внимание заслуживает методологический подход, использованный Eurostat. Порог бедности рассчитывался отдельно для каждой страны на основе национального медианного дохода. Это позволяет сравнивать уровень относительного благополучия внутри государств, но затрудняет прямые сопоставления между странами. Например, человек с одинаковым доходом может попасть в эту категорию в одной стране и не считаться бедным в другой – в зависимости от уровня жизни и медианных зарплат.

Тем не менее, именно такой подход позволяет точнее оценивать социальные разрывы внутри ЕС. Он подчёркивает, что даже в экономически развитых странах отдельные регионы могут страдать от хронической бедности и недостатка инвестиций. Южная Италия, северо-восточная Болгария, анклавы Испании и части восточной Греции остаются «слабыми звеньями» на общеевропейской карте социального равенства.

Результаты исследования также отражают демографические тренды. Во многих уязвимых регионах фиксируется отток молодых трудоспособных граждан, что усугубляет проблемы старения населения и дефицита квалифицированной рабочей силы. В свою очередь, столицы и экономические центры, напротив, концентрируют ресурсы и демонстрируют устойчивый рост.

В долгосрочной перспективе данные Eurostat могут повлиять на распределение средств из европейских фондов и формирование региональной политики. Поддержка регионов с высоким уровнем бедности станет ключевым элементом стратегии укрепления социального единства в ЕС. Для стран Восточной и Южной Европы это означает новые вызовы, но и новые возможности — в том числе через инвестиции, реформы и программы сокращения неравенства.

Дополнительные мнения экспертов подтверждают сложность и многогранность проблемы бедности в ЕС. В отчете European Anti-Poverty Network за 2023 год отмечено, что особенно уязвимыми остаются дети, молодежь и люди с низким уровнем образования. Организация называет бедность «социальной ловушкой», усугубляемой нехваткой доступа к культуре, образованию и рынку труда.

Financial Times публикует мнение аналитика Capital Finance Strategies Джорджа Лемоса, который указывает, что в Греции, несмотря на восстановление ВВП, более четверти населения остается в зоне бедности и социальной изоляции. Это, по его словам, подрывает доверие к макроэкономическим успехам и требует целенаправленной социальной политики.

Организация Social Justice Ireland акцентирует внимание на росте бедности среди пожилых людей в ЕС, особенно среди женщин. Согласно их оценкам, более 17% граждан старше 65 лет находятся в зоне риска, что связано с гендерным разрывом в пенсиях и нестабильной занятостью женщин в трудоспособном возрасте.

В свою очередь, чешский эксперт Радек Хабл (Институт предотвращения и разрешения долгов) указывает на высокую долговую нагрузку даже в странах с низким уровнем официальной бедности. По его мнению, финансовая неграмотность и территориальное неравенство остаются ключевыми факторами уязвимости даже в сравнительно благополучных странах ЕС.

Эти мнения подчеркивают, что борьба с бедностью в ЕС требует не только перераспределения ресурсов, но и системной работы с уязвимыми группами, в том числе через образование, доступ к услугам и снижение регионального неравенства.